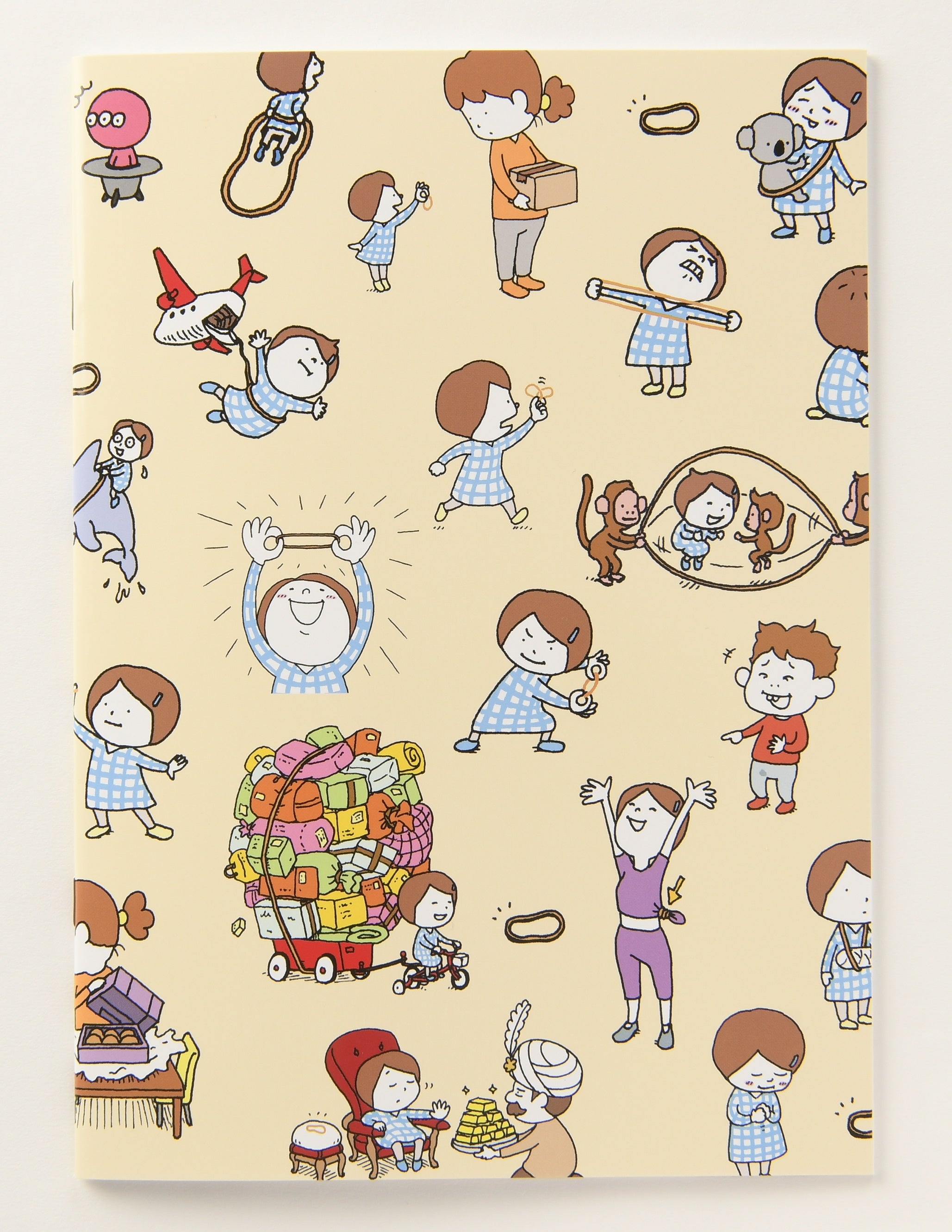

五臓をいたわり整える いちばんやさしい「臓活」養生

五臓をいたわり整える いちばんやさしい「臓活」養生

東洋医学の世界では、自然は大宇宙、人間は小宇宙と捉えています。人間は自然の影響を受け、自然とかかわりながら生きていきます。人間という小宇宙の中では「五臓」は核であり、人間のからだのしくみを統括しているのが「五臓」です。

誰でも60歳から70歳、80歳にかけて老いてゆきますが、その時、生命のくくりをどう埋めるか。今までしてきたことで、からだにもこころにも差が出てくるわけですが、そのギャップをどう埋めるかが問題になります。

五臓とは肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)を指し、私たちのからだやこころに生じる不調の原因は、この五臓がバランスを崩したことから起こると言われています。

未病(みびょう・病が起きる前の状態のこと)を改善するには、五臓からのサインを生かし、五臓に合った生活をすることがたいせつです。

たとえば、東洋医学でいう「腎(じん)」は発育や成長、生殖などの基本的な生理機能をもつことから、生命力の素(もと)となる精気を蓄える場所と考えられています。また、水分の排泄機能を担う働きもあるため、腎の働きが低下すると、むくみや冷えの原因になります。「心(しん)」は、五臓の働きを統括する中枢です。心が弱ってくると、血を全身にめぐらせにくくなり、動悸や息切れを起こしやすく、倦怠感や食欲不振にも見舞われやすくなります。

同じような年齢なのに「若々しくて元気な人」と「老けこんで見える人」というふうに外見が大きく分かれるのは、遺伝や体質以上に、五臓に合ったケアをしているかどうかが大きくかかわっています。

私はいつもごく当たり前のことしか言いません。症状にぶつかってみないと、ほとんどの人は何がダメだったのかわかりません。どの臓がどんなサインを出しているのか見極め、それを五臓の働きに沿って考えて、生活を軌道修正していくのが「臓活(ぞうかつ)」の考え方です。

年齢が高くなると、人によって感覚が鈍ってくるのも自然なことです。人間は自然の一部であり、五臓は季節と一体です。春は木々から新芽が出て伸びてきますし、夏は草木が生い茂り、勢いよく成長します。秋は葉が枯れて落ち葉となり、実は熟して土に返ります。冬に動植物がその動きを止め、春の訪れを待つ態勢になります。季節の移り変わりとともに、動植物も人間も変化を繰り返します。

「臓活」の力は、単なる奇跡ではありません。春、夏、長夏(ちょうか・梅雨)、秋、冬と自然の動きに逆らうことなく、正しい知識をコツコツと毎日積み重ねた結果です。

これからお伝えすることは、「五臓」を生かし、自分自身を生かす毎日の暮らし方です。人生100年時代と言われますが、「臓活」をするかしないかで寿命も変わり、健康的に歳を重ねられるかどうかも変わってきます。

健康で生き生きと歳を重ねるために、今日からあなたも「臓活」を始めてみませんか。本書が、少しでも皆さまのお役に立てることを心より願っております。 (「はじめに」より)

著者:尹 生花

縦:21×横:14.8 全頁数:128ページ

重量228g厚さ1cm

91 個の在庫があります

受け取り可能状況を読み込めませんでした