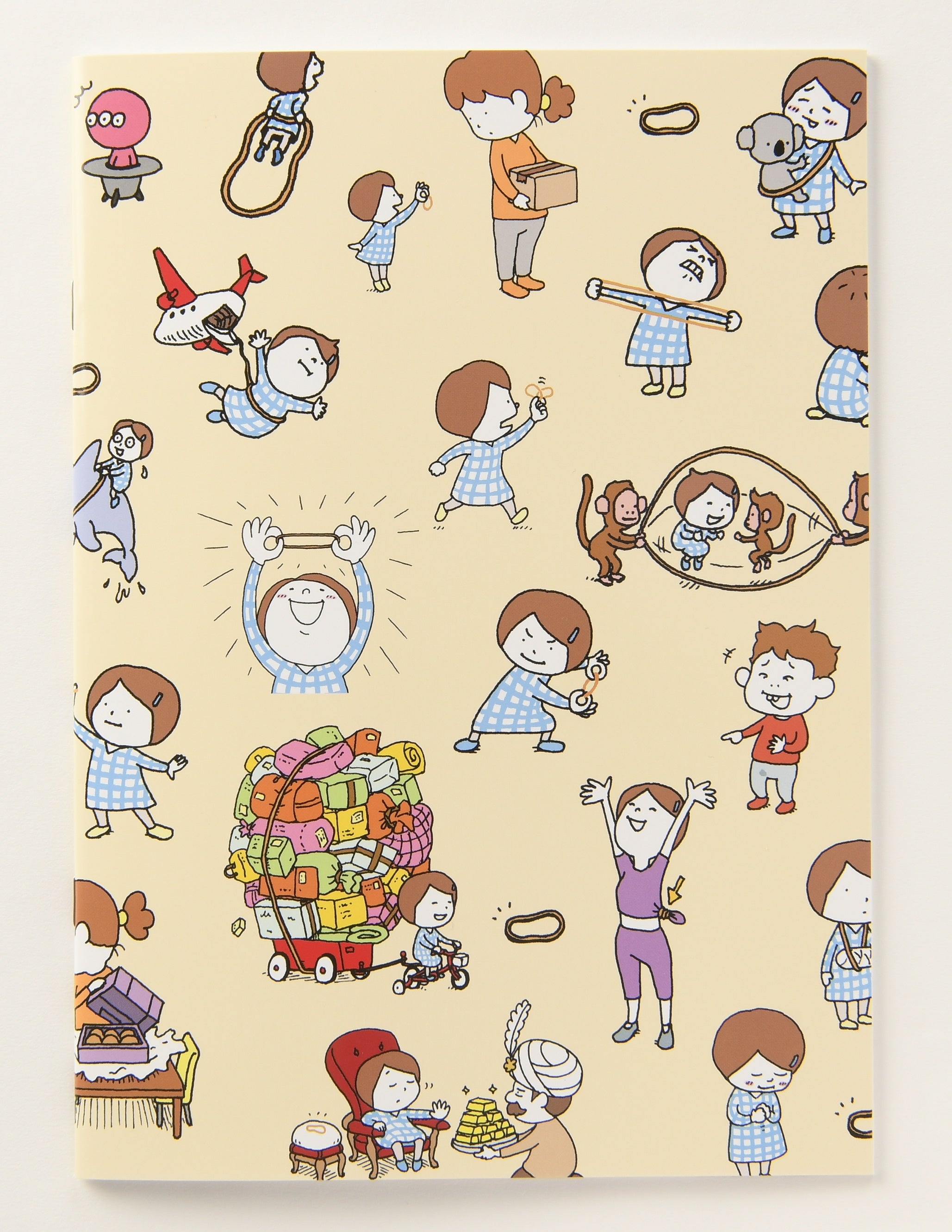

運転免許「認知機能検査」5日間合格特訓ドリル

運転免許「認知機能検査」5日間合格特訓ドリル

■認知機能検査は超高齢社会での必然の流れです

「気がついたら事故を起こしていました」

高齢者が事故を起こしたあと、こんなふうに証言しているケースが多いそうです。認知症やうつ病など、脳神経疾患の治療を専門に手がけている私の見立てでは、そうした方々の多くは脳が活性化しておらず、注意力も集中力も低下した状態で、ほとんど無自覚のうちに交通事故に至ったものと考えられます。

すでに65歳以上の人口が全人口の21%を越える超高齢社会となった日本において、ドライバーの高齢化も避けられません。そして高齢ドライバーが増えれば増えるほど、高齢ドライバーが起こしやすい事故が増えることも避けられません。当然、こうした状況に対して、何らかの手立てを講じなければならない時代となったわけです。

例えば交通の便が良いところに住んでいて、家族に自動車で送り迎えをしてもらえるなど、車がなくても特に困らない高齢者の場合には、免許返納という選択肢も充分考えられるでしょう。

これに対して、公共交通機関に難がある郊外に住んでいて、自動車がなければ日常生活が著しく不便になってしまう環境にある場合、免許返納という方法をそう簡単に選ぶことはできません。その他さまざまな事情で、高齢になってもできるだけ運転免許を保持したいと願う方も少なくないでしょう。

そうした人たちが、安全に運転できるだけの認知機能を維持しているかどうかを確認するために、2017年以降、75歳以上の高齢ドライバーが運転免許を更新する際に、「認知機能検査」を受けることが義務づけられました。詳細は本文にゆずりますが、2022年には内容の見直しが行なわれ、検査そのものは少し簡素化しましたが、新たに3年以内に特定の違反があったドライバーには「運転技能検査」が課せられるようになっています。違反があった人には負担となりますが、違反は事故につながる可能性が高いことを考えれば、より現実に即した改正が行なわれたと言えるでしょう。

■認知症はくい止められます

認知機能検査とその後の検査で、医師によって認知症と診断された場合には、残念ながら運転免許の更新ができなくなります。しかし、私のクリニックで数多くの高齢者の方々の治療に取り組んできた経験からいうと、認知症の前段階である「MCI(軽度認知障害)」の段階で、早期に適切な対策を行なえば、かなり高い割合で認知症への急速な進行を防ぐことが可能です。

つまり、できるだけ早い段階で、脳の活性化につながるトレーニング等をコツコツ行なえば、認知症の発症を防ぎ、認知機能検査に合格して、安全に運転を続けることができるということです。

認知症予防の取り組みの例をいくつか挙げるとすれば、まず、本書の「3日目」で紹介するような、認知機能改善につながる各種のトレーニングがあります。また、日常生活において、何か生きがいとなる趣味を持ち、新しいことにチャレンジするのも、脳の活性化にはとても有効です。その他、「本を音読する」「散歩をする」「知人・友人と会って会話をする」「大いに笑う」といったことも、脳に良い刺激を与えてくれます。

食事の改善も必要です。サバやイワシなどの「青魚」や、豆腐や納豆などの「大豆製品」をしっかり摂って、栄養バランスの良い食生活を心がけましょう。さらに、脳から老廃物を排出するホルモンが分泌される午後11時から午前3時の時間帯を含めて、良質の睡眠を取ることも欠かせません。

これらの内容は、本書の趣旨からは少し外れるため、ここで簡単に触れるだけにしておきますが、認知機能検査に向けた模擬練習に加えて、日常生活を改善していくことで、認知機能の維持・向上につなげられるでしょう。

■いきいきとした人生を送り続けるために

本書では、免許更新時の認知機能検査への対策を主な目的として、5日間を目途とした模擬練習を提案しています。認知機能検査の内容や、取り組み方のコツをしっかりと理解し、事前の準備を怠りなく行なえば、合格する可能性を高めていくことができるでしょう。

検査には時間制限がありますので、時間内に課題をこなすことができるように、何回も繰り返して練習することをおすすめします。

本書を手に取っていただいたことをきっかけに、運転免許の更新とは関係なく、日頃から「脳の活性化」につながる取り組みを行なってください。読者のみなさまが、これから先の人生を長くいきいきと暮らしていかれることが、何よりも大切なことだからです。

縦:21×横:14.8 全頁数:96ページ

重量202g厚さ0.6cm

99 個の在庫があります

受け取り可能状況を読み込めませんでした