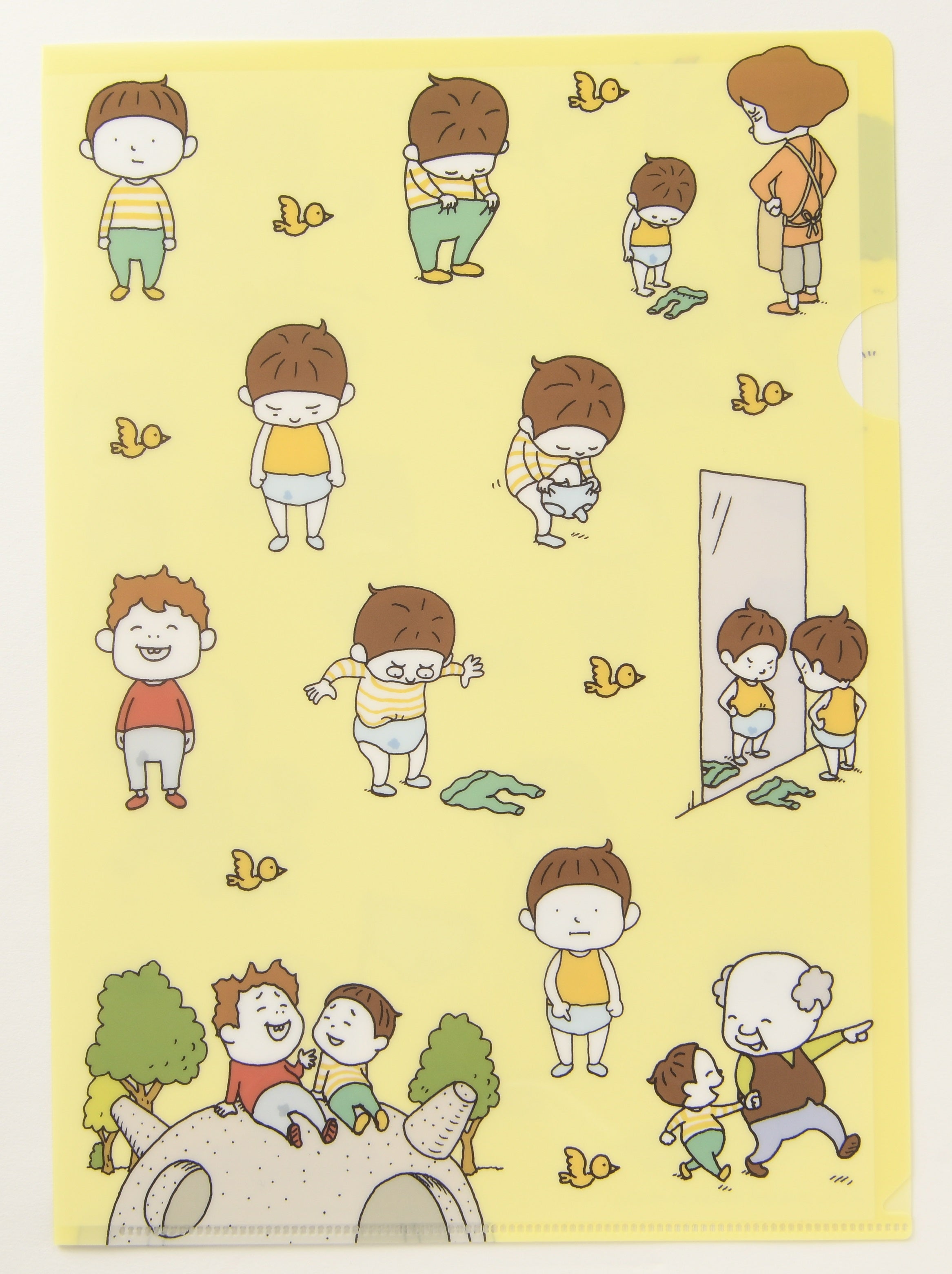

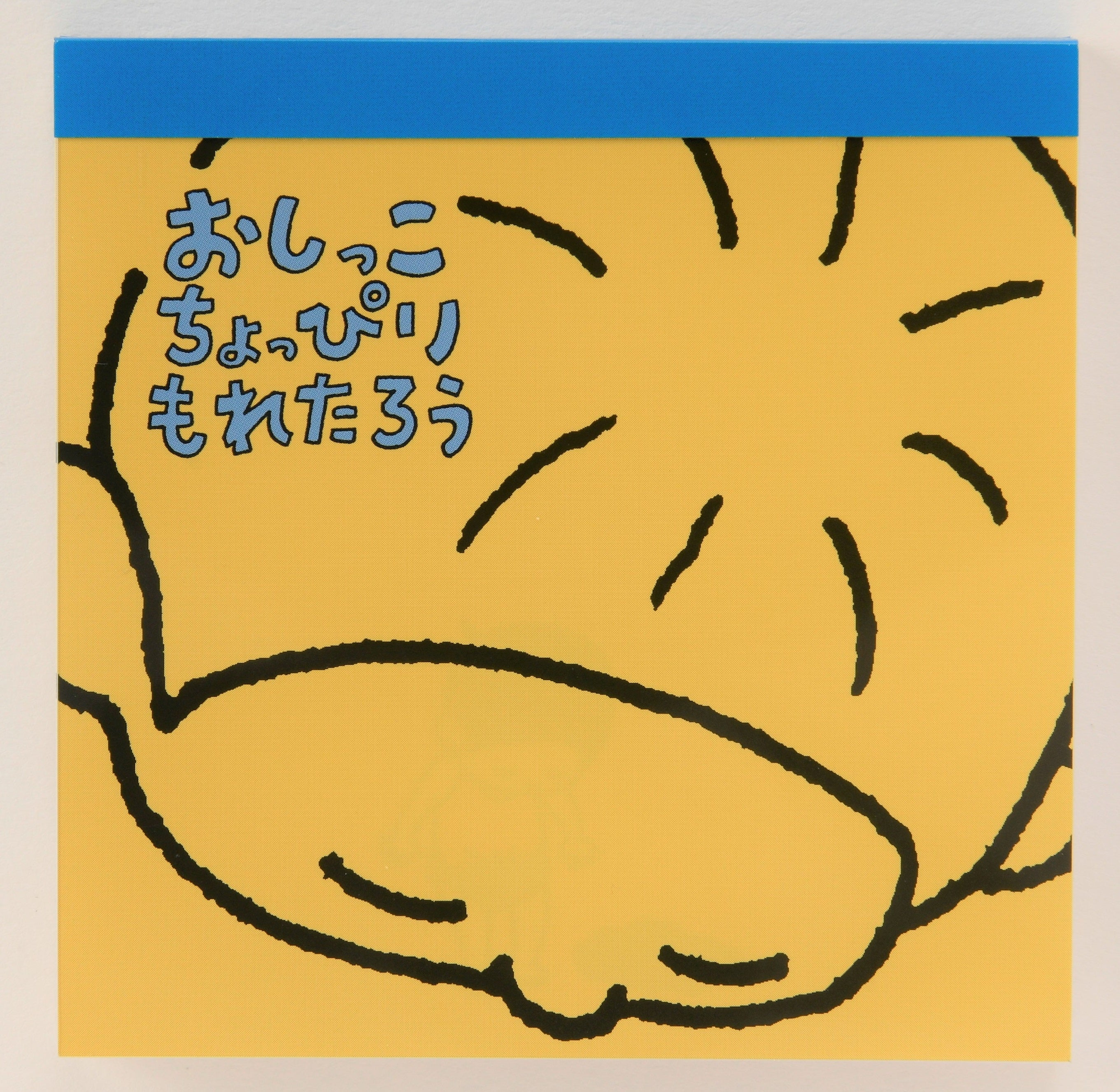

1歳~6歳 9割は「叱ること」ではありません

1歳~6歳 9割は「叱ること」ではありません

通常価格

¥1,320

セールスプライス

¥1,320

通常価格

税込み。

「もういい!」 「いい加減にしなさい!」「もう知らない。勝手にすれば!」 「○○したら、××できないからね!」「バカじゃないの!」「うるさい! 何回言ったらわかるの!」さらには、「はぁ?」「ふざけんなよ」「言うこと聞けないなら出て行って! 出て行かないならママが出て行くから!」

その言葉の奥からは、“私はこんなに子どもに合わせて行動をして、極力子どもの言うことを聞いているのに、なんであなたはママの言うことが聞けないの?”という、ママの怒りと不満に満ちた悲鳴が聞こえてきそうです。

さらに、子どもを追い詰めてしまうほど徹底的に子どもを怒鳴りつけてしまった自分を責めてしまう、本当は大事な子どもなのに……。そんなことの繰り返しが子育て中のママによくあるパターンです。

子育ては、未完成の生き物である子どもと365日24時間休みなくつきあうものです。すると、どうしても子どもの欠点が目についたり、子どもを怒鳴ってしまうことになります。

これは、子どもによりよく育ってほしいという親の願いがある反面、適切な子どもへの対応法がわからないことから起きるのだと思います。

この本では子どもを叱っていいのはどんなときか、叱ってはいけないのはどんなときかを1歳児から6歳児まで、ケース別に分けてお伝えしています。

私は子どもを叱るのは、このふたつのときだけだと考えています。

● 危険なことをしたとき

● 周りに大きな迷惑をかけたとき

それ以外の子どものわがままやグズグズ、ダラダラは、子どもの自己肯定感が高まることで、大幅に減らせるのです。

また、子どもを叱らずに済む工夫と考え方を駆使することで、子どもを不必要に叱ることがなくなります。

ママたちは、心の中に大きく収縮性がいい堪忍袋をもっています。この堪忍袋の中は、自分の生活を制限して子育てをしているために、すでにパンパンになっています。そのため、子育てママが子どもを叱ることを我慢するというのは、とても難しいことでしょう。すでに堪忍袋にはぎっしり我慢が詰まっているのですから、子どものちょっとした行動で、パーンと堪忍袋が破れてしまいます。

◆子どもの自己肯定感を高めれば、叱る回数も減っていく

私は、子どもの困った行動を減らすためにも、子どもの自己肯定感を高めることが、なにより重要と考えています。

自己肯定感とは、“自分を大切な存在だと思えること”です。

だから、子どもを叱るときには、「本当にあなたはダメな子ね」という人格を否定するような言い方ではなく、したこと(行為)を叱るように心がけるといいでしょう。

そうすれば、子どもの人格を傷つけることなく、なにがダメな行為なのかを上手に伝えることができます。ママが子どもを叱るのは、子どもの人格を傷つけたいからではありませんよね。子どもになにがダメなことなのかをわかってもらえればいいわけです。

この本では、子どもを叱る回数が激減するココロ貯金についてもお伝えし、さらにはママが抱える個別の悩みについて、具体的な対応法をお伝えしたいと思います。

◆教師だって自分の子を育てるのは難しい

私は、その昔、小学校の先生でした。その頃の私は、子どもはほめれば伸びると確信をもっていました。確かにどんな生徒も、叱りすぎると落ち着きがなくなり、ほめると自主的に行動するようになることを私は多くの子ども達から見てきました。

しかし、その考え方は自分の子どもが生まれたときに終焉を迎えました。子育てほど「わかる」と「できる」が違うものはありません。私は、先生をしていたときには生徒のどんな小さなよさも探し出し、それを言葉にして伝えることを心がけていました。それを1年間こつこつと地道に重ねていくと一般的に手がかかると言われる生徒も表情は穏やかになり、自分から行動するように変わりました。

その頃の私は、心の中で「私は生徒を伸ばすことがうまい」と自負するほどでした。しかし、私自身が子育てする番になったとき、ガミガミ母さんになってしまったのです。体力・気力・時間が欠乏すると、人間はイライラする生き物だと、身をもって知ることになりました。あれほどまでに多くの生徒を育て上げた私が、子育てに戸惑うなんて思ってもみないことでした。

その後、私はこれではまずいと思い、心理学・カウンセリング・コーチングを学びました。少しでも子どもが変わる、確かな方法を知りたいと切望したわけです。子育てに正解はないとは言いますが、いったいどうしたらいいのかがわからないまま、ただひたすら子育てをすることは、私には難しいことでした。

これほどまでにママのエネルギーと時間を費やす子育てに対して、もう少し頼りになるものはないだろうか、少々大変だとしても、“これをやると子どもが変わる”というものを知りたい、と思いました。

でも、残念ながらその頃私が調べ尽くした中に、その答えはありませんでした。たとえば「子どものやる気を育てましょう」と本に書いてあっても、そのやる気の育て方を具体的に教えてくれる本は少なかったのです。

「ママは笑顔が一番よ」と言うけれど、自分が疲労困憊していては子どもに笑顔を向けることはできません。その後、私は自分が学んだ心理学・カウンセリング・コーチングの手法を使って学校で相談員をするようになりました。すると、今まで行き渋りをしていた子ども、親が手を焼いていた子どもの状況が改善されるようになったのです。子どものことなので、よくなったり悪くなったりはしますが、私がなにをしたらいいのかがわかっているので、不安感は少なかったのです。

確かに子育てをしていると子どもを叱る場面が多いことと思います。「ここで叱っておかないとこの先癖になるかもしれない」と思うと、強く叱りたくもなるでしょう。前述のように、「叱ってもいい場面は、危ないことをしたときと人に大きな迷惑をかけたときだけ」と言うと、『えっ、それだけなの?』と思われるかもしれませんが、それだけでいいのです。

じゃあ、たとえば、子どもが「食べる」と言ったのに、その言葉を言ったすぐあとにあっさり「残す」と言ったときは? きょうだいで、お兄ちゃんがしつこく下の子を叩くときは、いったいどうしたらいいの? ここは厳しく叱った方がいいの? 叱るとしたらいったいどのように叱るといいの? そんな、具体的なお話を本書でまとめてみました。この本が子育てに迷えるあなたの支えになれば幸いです。 (「プロローグ」より)

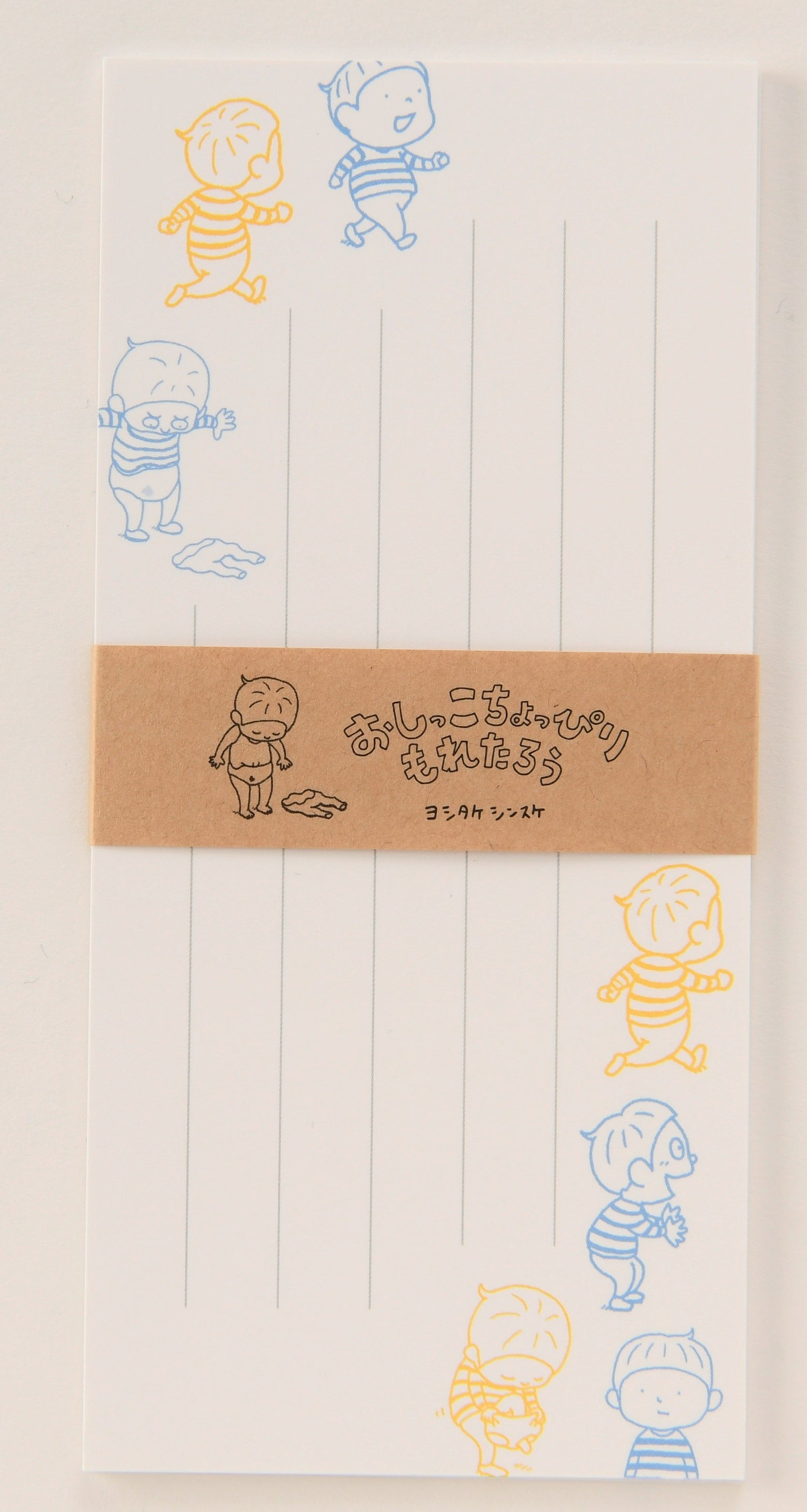

著者:東 ちひろ

縦:23.5×横:18.2 全頁数:80ページ

重量192g厚さ1.2cm

その言葉の奥からは、“私はこんなに子どもに合わせて行動をして、極力子どもの言うことを聞いているのに、なんであなたはママの言うことが聞けないの?”という、ママの怒りと不満に満ちた悲鳴が聞こえてきそうです。

さらに、子どもを追い詰めてしまうほど徹底的に子どもを怒鳴りつけてしまった自分を責めてしまう、本当は大事な子どもなのに……。そんなことの繰り返しが子育て中のママによくあるパターンです。

子育ては、未完成の生き物である子どもと365日24時間休みなくつきあうものです。すると、どうしても子どもの欠点が目についたり、子どもを怒鳴ってしまうことになります。

これは、子どもによりよく育ってほしいという親の願いがある反面、適切な子どもへの対応法がわからないことから起きるのだと思います。

この本では子どもを叱っていいのはどんなときか、叱ってはいけないのはどんなときかを1歳児から6歳児まで、ケース別に分けてお伝えしています。

私は子どもを叱るのは、このふたつのときだけだと考えています。

● 危険なことをしたとき

● 周りに大きな迷惑をかけたとき

それ以外の子どものわがままやグズグズ、ダラダラは、子どもの自己肯定感が高まることで、大幅に減らせるのです。

また、子どもを叱らずに済む工夫と考え方を駆使することで、子どもを不必要に叱ることがなくなります。

ママたちは、心の中に大きく収縮性がいい堪忍袋をもっています。この堪忍袋の中は、自分の生活を制限して子育てをしているために、すでにパンパンになっています。そのため、子育てママが子どもを叱ることを我慢するというのは、とても難しいことでしょう。すでに堪忍袋にはぎっしり我慢が詰まっているのですから、子どものちょっとした行動で、パーンと堪忍袋が破れてしまいます。

◆子どもの自己肯定感を高めれば、叱る回数も減っていく

私は、子どもの困った行動を減らすためにも、子どもの自己肯定感を高めることが、なにより重要と考えています。

自己肯定感とは、“自分を大切な存在だと思えること”です。

だから、子どもを叱るときには、「本当にあなたはダメな子ね」という人格を否定するような言い方ではなく、したこと(行為)を叱るように心がけるといいでしょう。

そうすれば、子どもの人格を傷つけることなく、なにがダメな行為なのかを上手に伝えることができます。ママが子どもを叱るのは、子どもの人格を傷つけたいからではありませんよね。子どもになにがダメなことなのかをわかってもらえればいいわけです。

この本では、子どもを叱る回数が激減するココロ貯金についてもお伝えし、さらにはママが抱える個別の悩みについて、具体的な対応法をお伝えしたいと思います。

◆教師だって自分の子を育てるのは難しい

私は、その昔、小学校の先生でした。その頃の私は、子どもはほめれば伸びると確信をもっていました。確かにどんな生徒も、叱りすぎると落ち着きがなくなり、ほめると自主的に行動するようになることを私は多くの子ども達から見てきました。

しかし、その考え方は自分の子どもが生まれたときに終焉を迎えました。子育てほど「わかる」と「できる」が違うものはありません。私は、先生をしていたときには生徒のどんな小さなよさも探し出し、それを言葉にして伝えることを心がけていました。それを1年間こつこつと地道に重ねていくと一般的に手がかかると言われる生徒も表情は穏やかになり、自分から行動するように変わりました。

その頃の私は、心の中で「私は生徒を伸ばすことがうまい」と自負するほどでした。しかし、私自身が子育てする番になったとき、ガミガミ母さんになってしまったのです。体力・気力・時間が欠乏すると、人間はイライラする生き物だと、身をもって知ることになりました。あれほどまでに多くの生徒を育て上げた私が、子育てに戸惑うなんて思ってもみないことでした。

その後、私はこれではまずいと思い、心理学・カウンセリング・コーチングを学びました。少しでも子どもが変わる、確かな方法を知りたいと切望したわけです。子育てに正解はないとは言いますが、いったいどうしたらいいのかがわからないまま、ただひたすら子育てをすることは、私には難しいことでした。

これほどまでにママのエネルギーと時間を費やす子育てに対して、もう少し頼りになるものはないだろうか、少々大変だとしても、“これをやると子どもが変わる”というものを知りたい、と思いました。

でも、残念ながらその頃私が調べ尽くした中に、その答えはありませんでした。たとえば「子どものやる気を育てましょう」と本に書いてあっても、そのやる気の育て方を具体的に教えてくれる本は少なかったのです。

「ママは笑顔が一番よ」と言うけれど、自分が疲労困憊していては子どもに笑顔を向けることはできません。その後、私は自分が学んだ心理学・カウンセリング・コーチングの手法を使って学校で相談員をするようになりました。すると、今まで行き渋りをしていた子ども、親が手を焼いていた子どもの状況が改善されるようになったのです。子どものことなので、よくなったり悪くなったりはしますが、私がなにをしたらいいのかがわかっているので、不安感は少なかったのです。

確かに子育てをしていると子どもを叱る場面が多いことと思います。「ここで叱っておかないとこの先癖になるかもしれない」と思うと、強く叱りたくもなるでしょう。前述のように、「叱ってもいい場面は、危ないことをしたときと人に大きな迷惑をかけたときだけ」と言うと、『えっ、それだけなの?』と思われるかもしれませんが、それだけでいいのです。

じゃあ、たとえば、子どもが「食べる」と言ったのに、その言葉を言ったすぐあとにあっさり「残す」と言ったときは? きょうだいで、お兄ちゃんがしつこく下の子を叩くときは、いったいどうしたらいいの? ここは厳しく叱った方がいいの? 叱るとしたらいったいどのように叱るといいの? そんな、具体的なお話を本書でまとめてみました。この本が子育てに迷えるあなたの支えになれば幸いです。 (「プロローグ」より)

著者:東 ちひろ

縦:23.5×横:18.2 全頁数:80ページ

重量192g厚さ1.2cm

99 個の在庫があります

受け取り可能状況を読み込めませんでした