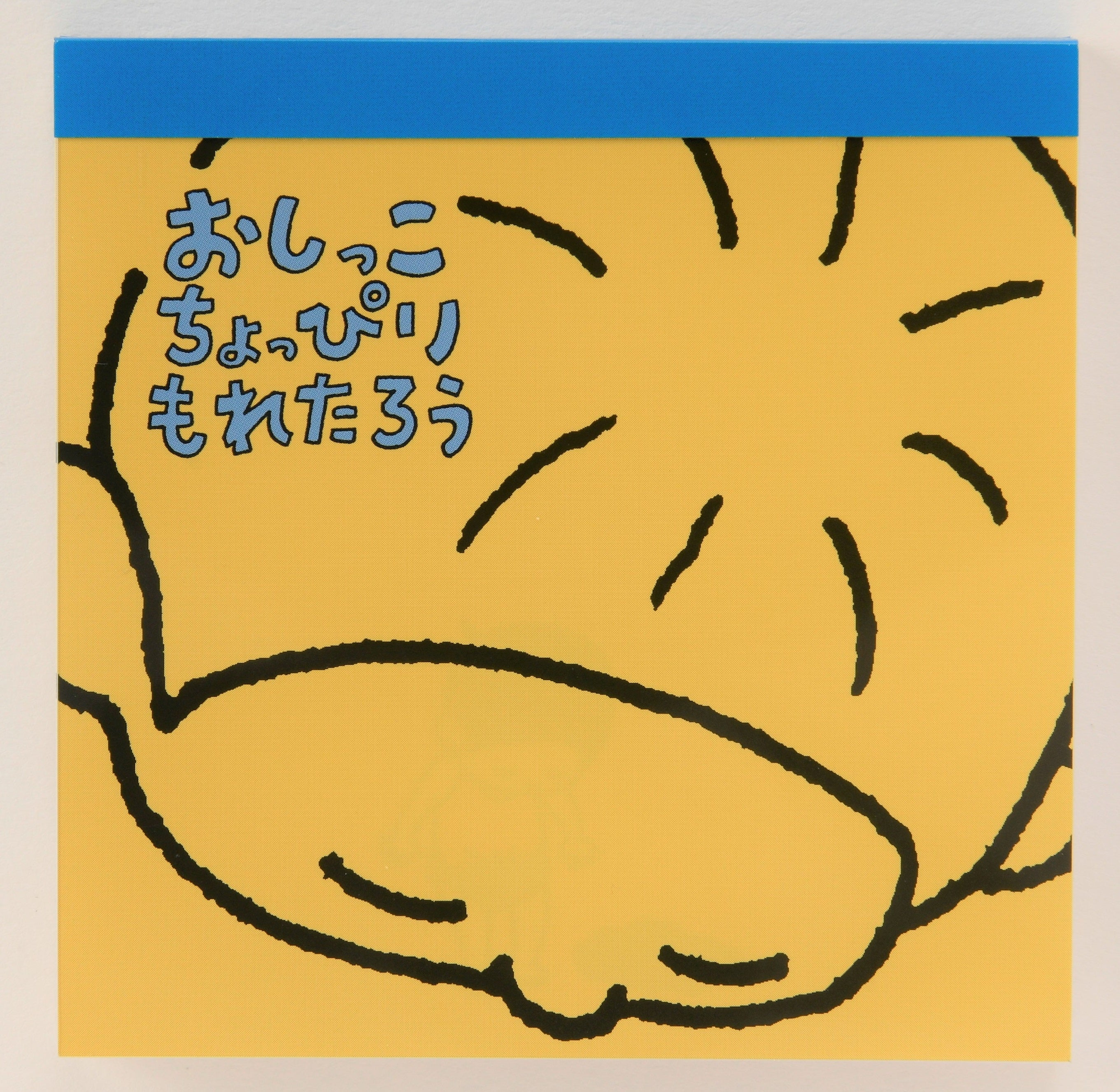

子どもを傷つける言い方・追いつめる叱り方

子どもを傷つける言い方・追いつめる叱り方

通常価格

¥1,320

セールスプライス

¥1,320

通常価格

税込み。

親子は人間関係。傷つくこともあります。

大切なのは仲直りしていくこと。

この本を、いまどんな思いで手に取られているのでしょうか。

自己主張が強くなり、なかなか親の言うことを聞かないわが子。それでも、言うべきことは言わずにはいられない日々のなかで、ふと目にとめてくださったのでしょうか。

「宿題はもう済んだの? ゲーム(テレビ)は宿題をしてからでしょ!」

といくら厳しく言っても、

「うん……、わかってる……。」

と子どもは生返事ばかりで、すぐに行動に移す様子もありません。

お母さんは穏やかに待とうとしても結局、業を煮やして、

「もう! 何度同じことを言わせたら気が済むの!」

と、強い口調になってしまいます。

けんかをしたいわけではないのに、親も子も傷つき、疲れてしまうという現実。でもそれは、親の子どもへの思いの深さゆえです。他人になら我慢できることも、わが子のことは他人ごとでは済まないからです。

子どもが小学生になると、その成長はうれしいものの、親として「しっかりしつけておかなければ」と、わが子への注文も増えていきます。その結果、いまできていることがたくさんあるのに、「足りない」ことや「できていない」ことばかりに目がいってしまいがちです。

これが赤の他人だったら、大目に見られますが、わが子となればつい口うるさく言ってしまいます。親子となると放ってはおけないのです。子どものころ、「親だから、言うのは当たり前でしょう?」と、両親に言われたことを思い出す人もいるのではないでしょうか。

これこそ、「親になってこそ気づく、親の気持ち」ですね。でも、わたしたちはそのぶん、子どものころの気持ちを忘れてしまうのかもしれません。親に叱られつつ、親にどんなことを願っていたでしょうか?

小学生時代の子どもたちは、学校という集団生活のなかで自我を育て、自分の価値観を形成していきます。とくに、高学年になり思春期を迎えつつある子どもたちは、親心が自我とぶつかり、葛藤を抱えやすくなります。こうして、親子の「バトル」が起こるわけです。

だからこそ、親子関係は人間関係であり、子どもにとって人間関係の原点であることを、親はいま一度自覚する必要があります。親子といえども別人格なので、わが子は親の思いどおりにはなりません。「親の言うことを聞かない子なんだから……」と親が思うように、子どもも「ぼく(わたし)のお母さんは、全然子どもの気持ちをわかってくれないんだ……」と思っているのです。

わたしはカウンセリングを通じて、多くの子どもたちとその親御さんと出会ってきました。そこで思うのは、親と子は人と人が向きあい、わかり合っていく、その営みを学び合っているということです。

小学生の時代は、とくに親子が「しつけ」を通じてぶつかりあう時期です。まさに「叱る」ことを通じて人間関係を築きあげているのです。本書では、「叱る」こともコミュニケーションであり、「叱りっぱなし」にしない関係を考えていきたいと思います。

おたがいにぶつかりあっても、わかりあう努力をしていく、その姿を見せられるのは親です。本書のキーワードである「ビシッと」とは、傷ついてもわかりあえることを信じてわが子と向きあう姿です。自分自身の、日々の「ビシッと」と重ねあわせてくださったらうれしいです。

この本をまとめることができたのも、これまで出会ってきた多くの親と子のみなさんのおかげです。また、PHP研究所の宇佐美あけみさんの思いがなければ、形にはなりませんでした。感謝申し上げます。この本も人とのつながりのなかにあるということをあらためて実感しています。

切っても切れない親子関係のなかで、親と子が濃密に関わる「いま」を、いつか「あんなこともあったね」と言いあえる親子になることを、願っています。 (「はじめに」より)

著者:荻野ゆう子

縦:18.8×横:12.9 全頁数:192ページ

重量226g厚さ1.2cm

大切なのは仲直りしていくこと。

この本を、いまどんな思いで手に取られているのでしょうか。

自己主張が強くなり、なかなか親の言うことを聞かないわが子。それでも、言うべきことは言わずにはいられない日々のなかで、ふと目にとめてくださったのでしょうか。

「宿題はもう済んだの? ゲーム(テレビ)は宿題をしてからでしょ!」

といくら厳しく言っても、

「うん……、わかってる……。」

と子どもは生返事ばかりで、すぐに行動に移す様子もありません。

お母さんは穏やかに待とうとしても結局、業を煮やして、

「もう! 何度同じことを言わせたら気が済むの!」

と、強い口調になってしまいます。

けんかをしたいわけではないのに、親も子も傷つき、疲れてしまうという現実。でもそれは、親の子どもへの思いの深さゆえです。他人になら我慢できることも、わが子のことは他人ごとでは済まないからです。

子どもが小学生になると、その成長はうれしいものの、親として「しっかりしつけておかなければ」と、わが子への注文も増えていきます。その結果、いまできていることがたくさんあるのに、「足りない」ことや「できていない」ことばかりに目がいってしまいがちです。

これが赤の他人だったら、大目に見られますが、わが子となればつい口うるさく言ってしまいます。親子となると放ってはおけないのです。子どものころ、「親だから、言うのは当たり前でしょう?」と、両親に言われたことを思い出す人もいるのではないでしょうか。

これこそ、「親になってこそ気づく、親の気持ち」ですね。でも、わたしたちはそのぶん、子どものころの気持ちを忘れてしまうのかもしれません。親に叱られつつ、親にどんなことを願っていたでしょうか?

小学生時代の子どもたちは、学校という集団生活のなかで自我を育て、自分の価値観を形成していきます。とくに、高学年になり思春期を迎えつつある子どもたちは、親心が自我とぶつかり、葛藤を抱えやすくなります。こうして、親子の「バトル」が起こるわけです。

だからこそ、親子関係は人間関係であり、子どもにとって人間関係の原点であることを、親はいま一度自覚する必要があります。親子といえども別人格なので、わが子は親の思いどおりにはなりません。「親の言うことを聞かない子なんだから……」と親が思うように、子どもも「ぼく(わたし)のお母さんは、全然子どもの気持ちをわかってくれないんだ……」と思っているのです。

わたしはカウンセリングを通じて、多くの子どもたちとその親御さんと出会ってきました。そこで思うのは、親と子は人と人が向きあい、わかり合っていく、その営みを学び合っているということです。

小学生の時代は、とくに親子が「しつけ」を通じてぶつかりあう時期です。まさに「叱る」ことを通じて人間関係を築きあげているのです。本書では、「叱る」こともコミュニケーションであり、「叱りっぱなし」にしない関係を考えていきたいと思います。

おたがいにぶつかりあっても、わかりあう努力をしていく、その姿を見せられるのは親です。本書のキーワードである「ビシッと」とは、傷ついてもわかりあえることを信じてわが子と向きあう姿です。自分自身の、日々の「ビシッと」と重ねあわせてくださったらうれしいです。

この本をまとめることができたのも、これまで出会ってきた多くの親と子のみなさんのおかげです。また、PHP研究所の宇佐美あけみさんの思いがなければ、形にはなりませんでした。感謝申し上げます。この本も人とのつながりのなかにあるということをあらためて実感しています。

切っても切れない親子関係のなかで、親と子が濃密に関わる「いま」を、いつか「あんなこともあったね」と言いあえる親子になることを、願っています。 (「はじめに」より)

著者:荻野ゆう子

縦:18.8×横:12.9 全頁数:192ページ

重量226g厚さ1.2cm

100 個の在庫があります

受け取り可能状況を読み込めませんでした