子どもの心を“荒らす親”・“整える親”

子どもの心を“荒らす親”・“整える親”

通常価格

¥1,320

セールスプライス

¥1,320

通常価格

税込み。

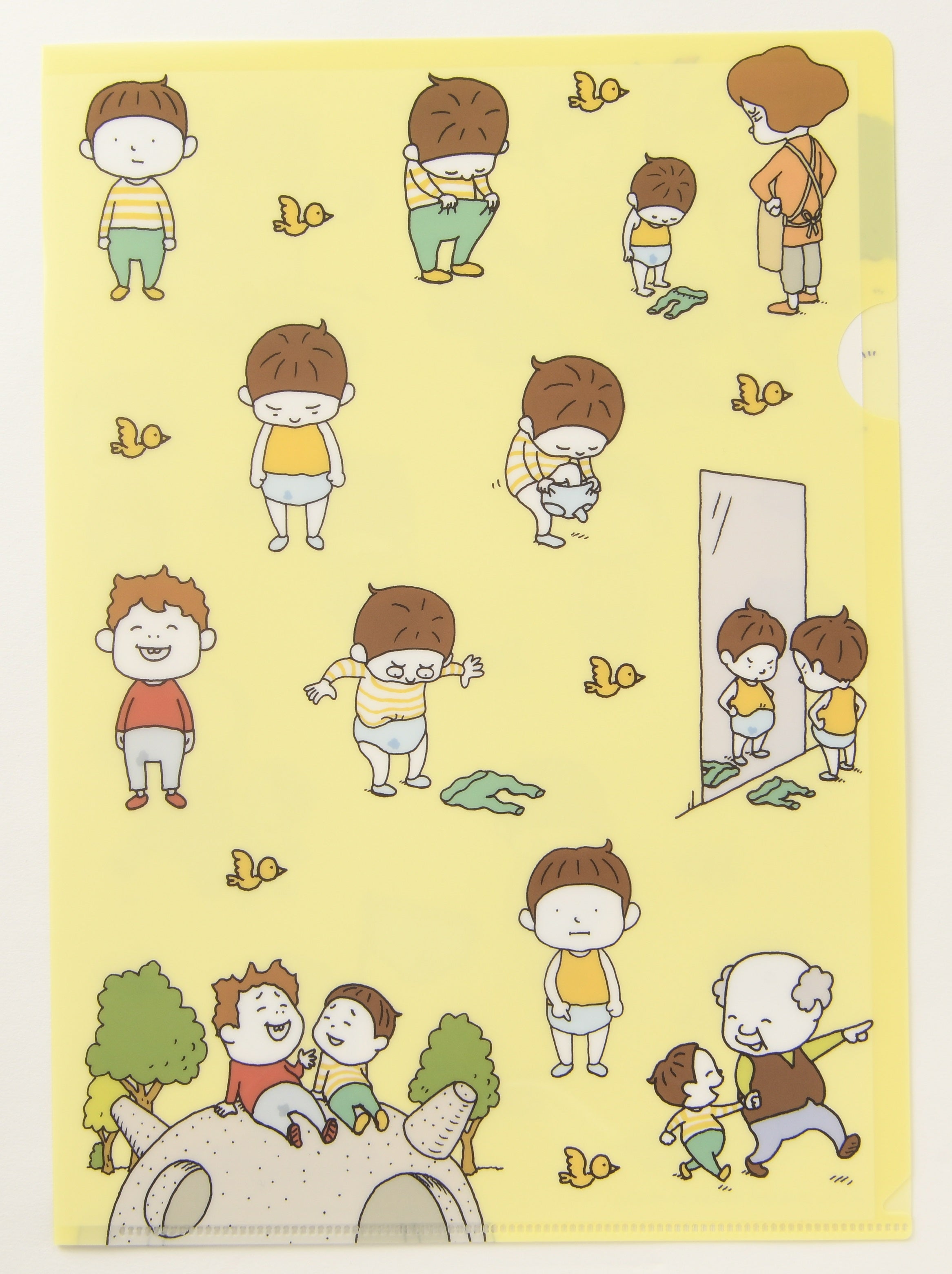

■小一プロブレム

小学校一年生のクラスでは、数年前から異変が起きています。席についていられない子や、先生の指示に従えない子、友だちにちょっかいを出してすぐけんかになってしまう子などが増えて、先生を悩ませているのです。そんな子どもがクラスに何人もいて、なだれのような連鎖反応を起こし、学級崩壊といわれる現象も生じています。それは特別なことではなく、今や多くの小学校で見られる“当たり前”の光景となっています。そして、このような現象を示す“小一プロブレム”という言葉も常識として定着してきました。かつての小学校一年生といえば、かわいらしくて先生の言うことは素直に何でも聞くものでした。そういう光景は今や昔のことなのでしょうか。

たいていの自治体では、“小一プロブレム”の対策として、特別の人員を手あてしています。担任の先生のほかに、もう一人先生を配置して、子どもたちへかける目と手を厚くして対応しています。暴れて走り回ったり、物を投げたり、つかみ合いをしていた子どもが、そういう先生には赤ちゃんのように甘える姿もしばしば見られます。

■感情コントロールができない子・感情を表さない子

幼稚園の先生が、最近の子どもたちは感情のコントロールができないと嘆いていました。「突然つかみ合いのけんかになってしまって、引き離すのに苦労した。そばにいた子どもたちに聞いてみても、たいした原因があったわけではないのに。ちょっとした言い合いが、エスカレートします」と言います。そんなケースは日常茶飯事で、起こらない日はないと言うのです。そうかと思うと、突然物をほうり投げて大声でわめき散らす子どももでてきます。お弁当の時間は大変。手でつかんで食べる子や、ぼろぼろと食べ物を散らかす子どもも多いそうです。幼児なので仕方ないとは思うものの、これらが最近の子どもに目立ってきていることを案じていました。

激しい行動を示す子がいる一方で、不可解なことをする子もいます。遠足の帰りに、集合したらAちゃんがいないことがわかりました。大声で呼んだりしましたが手がかりがなく、先生たちは青くなって探し回りました。およそ三十分以上たってから、近くの木の茂みの下に黙ってうずくまっている姿が発見されました。

このように、子どもが自分の感情をなかなか表さなくなることもあります。先生は、困ったときは泣いてもいいのに、なぜ助けを呼ばないのだろうと困惑していました。

■街で見かけた光景

スーパーのお菓子売り場で駄々をこねている子がいました。お母さんは困ってなだめていますが、言うことを聞きません。次第にエスカレートして、床に寝転がって足をバタバタしています。お母さんも声を荒らげています。そのうち、棚から一つ二つお菓子を取って、お母さんに向けて投げ始めました。お母さんの声はますます大きくなって、何事かと周りのお客さんたちが足を止めて見ています。

昼過ぎの比較的すいている電車に、一組の親子が乗ってきました。子どもはやっと歩き始めたくらいで、お母さんに抱っこをねだっているようでした。しかし、お母さんはすいている席に子どもを座らせて、バッグから本を取り出して読み始めました。少したつと子どもがぐずり始めました。子どもはだんだん大きな声で泣き出し、次第に声を張り上げ、泣き叫んでいます。お母さんは片方の手で子どもをあやしながら、目は本から離しません。子どもはエスカレートする一方でした。

学校帰りの子どもたち。一人の子が、ほかの子どもたちに向かって何やら大声でわめいています。足でけったり、友だちのランドセルをドンドンとたたいたりしています。ときどき聞こえる言葉は、暴力的で攻撃的な言葉です。周りの子どもたちも困っているようですが、なんとなくあまりかかわらないように遠巻きにして眺めています。

以上のような光景は、決して珍しいものではありません。挙げればきりがないほど、似たような光景を目にします。子どものことですから、泣いたりわめいたりするのは当たり前かもしれません。しかし、とどまるところを知らずにエスカレートしていき、次第に周りも巻き込んで荒れていく様子は少し心配です。

最近、電車の中などで、一人でぶつぶつと怒っている大人をよく見るような気がします。自分の怒りを適切に処理できない大人たちが、あちこちに増えているのかもしれません。大人がそうであるならば、ましてや子どもにおいては仕方のないことかもしれません。子どもは大人を映す鏡なのですから。

子どもたちに、子どもらしい健全な成長を願っている大人として、このような状況を見過ごすことはできないような気がします。原因を確かめるなり、ただすなりして、子どもの「荒れ」を整えていかなければなりません。たやすいことではないと思いますが、せめて親御さんには、できるだけの手立てを講じてほしいと思います。

子どもが荒れる原因を探ることは、子どもを取り巻く環境や、発達の正しい筋道を改めて見直してみることかもしれません。この本ではそういうことを含めて、しかしなるべく具体的な子育てのヒントとして、参考にしていただけることを挙げていきたいと思います。時には、親自身の生活にかかわる問題も見直す必要があるかもしれません。

親の目から見ると、子どもの発達はじれったいほど遅々としています。子どもへの不安が永遠のもののように感じられることもあります。しかし、通り過ぎてみればほんの一瞬に近い時間です。その時間の中で、確実に子どもは成長という変化を遂げているわけですから、しっかりとその姿を見つめていくことが必要です。子どもに密接にかかわれる人は、ほかでもない親しかいません。親としての役目と思って、子育てに向き合ってください。 (「はじめに」より)

河井英子

縦:18.8×横:11.6 全頁数:152ページ

重量180g厚さ1.3cm

小学校一年生のクラスでは、数年前から異変が起きています。席についていられない子や、先生の指示に従えない子、友だちにちょっかいを出してすぐけんかになってしまう子などが増えて、先生を悩ませているのです。そんな子どもがクラスに何人もいて、なだれのような連鎖反応を起こし、学級崩壊といわれる現象も生じています。それは特別なことではなく、今や多くの小学校で見られる“当たり前”の光景となっています。そして、このような現象を示す“小一プロブレム”という言葉も常識として定着してきました。かつての小学校一年生といえば、かわいらしくて先生の言うことは素直に何でも聞くものでした。そういう光景は今や昔のことなのでしょうか。

たいていの自治体では、“小一プロブレム”の対策として、特別の人員を手あてしています。担任の先生のほかに、もう一人先生を配置して、子どもたちへかける目と手を厚くして対応しています。暴れて走り回ったり、物を投げたり、つかみ合いをしていた子どもが、そういう先生には赤ちゃんのように甘える姿もしばしば見られます。

■感情コントロールができない子・感情を表さない子

幼稚園の先生が、最近の子どもたちは感情のコントロールができないと嘆いていました。「突然つかみ合いのけんかになってしまって、引き離すのに苦労した。そばにいた子どもたちに聞いてみても、たいした原因があったわけではないのに。ちょっとした言い合いが、エスカレートします」と言います。そんなケースは日常茶飯事で、起こらない日はないと言うのです。そうかと思うと、突然物をほうり投げて大声でわめき散らす子どももでてきます。お弁当の時間は大変。手でつかんで食べる子や、ぼろぼろと食べ物を散らかす子どもも多いそうです。幼児なので仕方ないとは思うものの、これらが最近の子どもに目立ってきていることを案じていました。

激しい行動を示す子がいる一方で、不可解なことをする子もいます。遠足の帰りに、集合したらAちゃんがいないことがわかりました。大声で呼んだりしましたが手がかりがなく、先生たちは青くなって探し回りました。およそ三十分以上たってから、近くの木の茂みの下に黙ってうずくまっている姿が発見されました。

このように、子どもが自分の感情をなかなか表さなくなることもあります。先生は、困ったときは泣いてもいいのに、なぜ助けを呼ばないのだろうと困惑していました。

■街で見かけた光景

スーパーのお菓子売り場で駄々をこねている子がいました。お母さんは困ってなだめていますが、言うことを聞きません。次第にエスカレートして、床に寝転がって足をバタバタしています。お母さんも声を荒らげています。そのうち、棚から一つ二つお菓子を取って、お母さんに向けて投げ始めました。お母さんの声はますます大きくなって、何事かと周りのお客さんたちが足を止めて見ています。

昼過ぎの比較的すいている電車に、一組の親子が乗ってきました。子どもはやっと歩き始めたくらいで、お母さんに抱っこをねだっているようでした。しかし、お母さんはすいている席に子どもを座らせて、バッグから本を取り出して読み始めました。少したつと子どもがぐずり始めました。子どもはだんだん大きな声で泣き出し、次第に声を張り上げ、泣き叫んでいます。お母さんは片方の手で子どもをあやしながら、目は本から離しません。子どもはエスカレートする一方でした。

学校帰りの子どもたち。一人の子が、ほかの子どもたちに向かって何やら大声でわめいています。足でけったり、友だちのランドセルをドンドンとたたいたりしています。ときどき聞こえる言葉は、暴力的で攻撃的な言葉です。周りの子どもたちも困っているようですが、なんとなくあまりかかわらないように遠巻きにして眺めています。

以上のような光景は、決して珍しいものではありません。挙げればきりがないほど、似たような光景を目にします。子どものことですから、泣いたりわめいたりするのは当たり前かもしれません。しかし、とどまるところを知らずにエスカレートしていき、次第に周りも巻き込んで荒れていく様子は少し心配です。

最近、電車の中などで、一人でぶつぶつと怒っている大人をよく見るような気がします。自分の怒りを適切に処理できない大人たちが、あちこちに増えているのかもしれません。大人がそうであるならば、ましてや子どもにおいては仕方のないことかもしれません。子どもは大人を映す鏡なのですから。

子どもたちに、子どもらしい健全な成長を願っている大人として、このような状況を見過ごすことはできないような気がします。原因を確かめるなり、ただすなりして、子どもの「荒れ」を整えていかなければなりません。たやすいことではないと思いますが、せめて親御さんには、できるだけの手立てを講じてほしいと思います。

子どもが荒れる原因を探ることは、子どもを取り巻く環境や、発達の正しい筋道を改めて見直してみることかもしれません。この本ではそういうことを含めて、しかしなるべく具体的な子育てのヒントとして、参考にしていただけることを挙げていきたいと思います。時には、親自身の生活にかかわる問題も見直す必要があるかもしれません。

親の目から見ると、子どもの発達はじれったいほど遅々としています。子どもへの不安が永遠のもののように感じられることもあります。しかし、通り過ぎてみればほんの一瞬に近い時間です。その時間の中で、確実に子どもは成長という変化を遂げているわけですから、しっかりとその姿を見つめていくことが必要です。子どもに密接にかかわれる人は、ほかでもない親しかいません。親としての役目と思って、子育てに向き合ってください。 (「はじめに」より)

河井英子

縦:18.8×横:11.6 全頁数:152ページ

重量180g厚さ1.3cm

100 個の在庫があります

受け取り可能状況を読み込めませんでした